La femme fait les courses, la cuisine et la vaisselle. L’homme prépare le barbecue. Cette mise en scène caricaturale de la vie quotidienne a été au cœur d’une violente polémique à l’été 2022, suite à une prise de parole de l’écologiste Sandrine Rousseau. L’élue exhortait à « changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité ». En s’attaquant au barbecue, la députée EELV ne s’en prenait pas seulement aux inégalités entre hommes et femmes. Elle pénétrait dans le jardin de la « France heureuse », le mythe sur lequel Fabien Roussel a fait campagne, comme un quotidien fait le bonheurs simples et de plaisirs consommables.

S’attaquer au barbecue, c’est s’en prendre à un symbole érigé en mode de vie, celui des aspirations matérielles d’une large majorité de Français, repliés sur leurs sociabilités proches et désormais désengagés de la politique et du cours du monde. Si la remarque a tant fait polémique c’est qu’elle imprime dans le débat public une ligne de fracture qui, dans le sillage du mouvement #metoo, désigne comme préjudiciables toute une série de pratiques auparavant anodines. Désormais, même les rapports sociaux et humains les plus banals sont pris dans la nasse des débats de société et de leur signification en matière de genres, jusque dans nos comportements les plus quotidiens !

L’intimité toujours plus politique

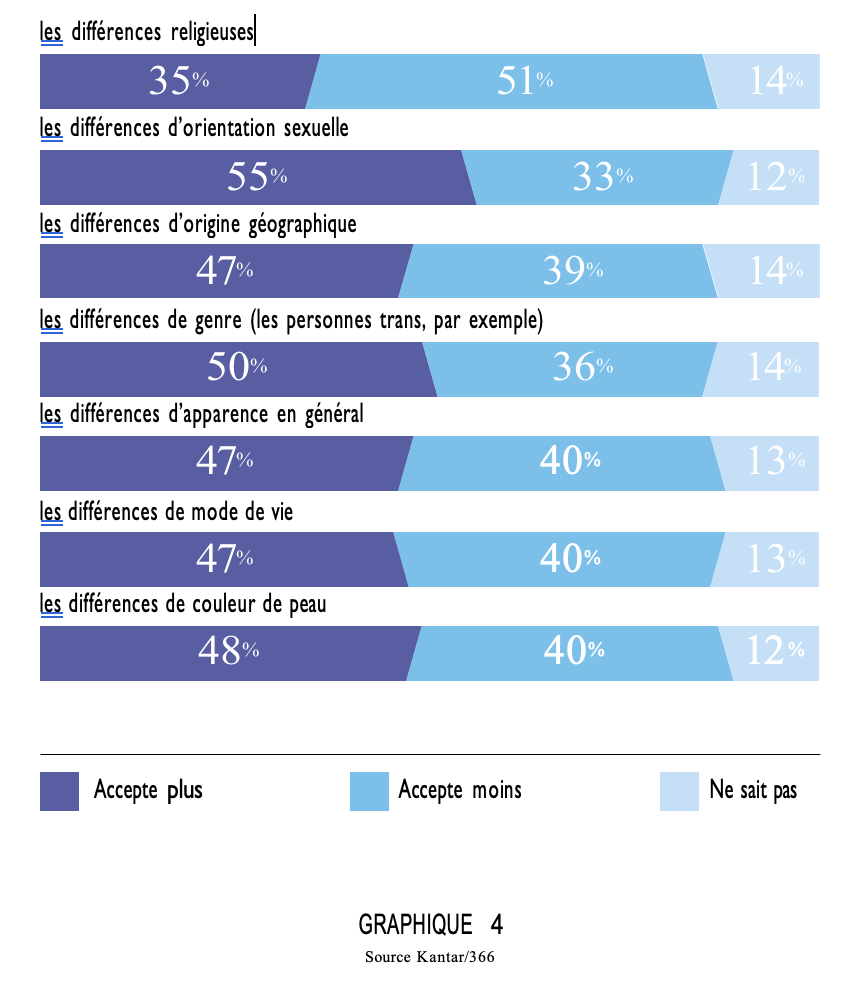

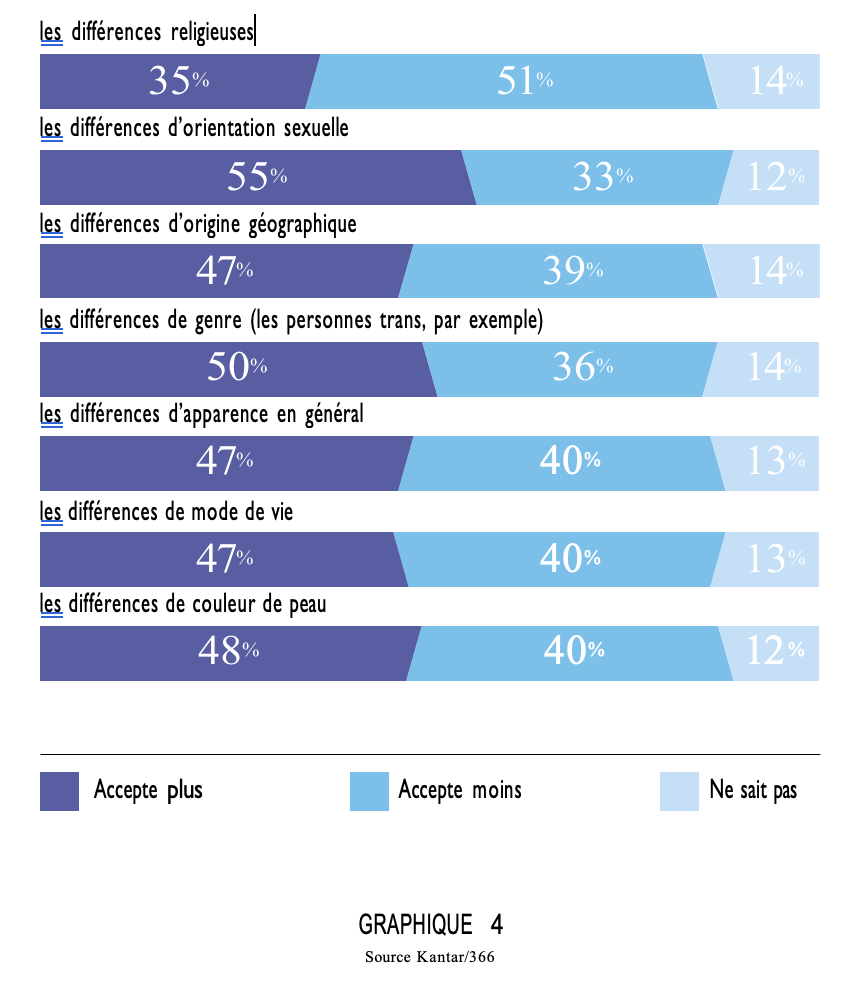

En dépit des débats qui animent la sphère médiatique et de leur polarisation, le mouvement pousse bien vers une société de plus en plus tolérante sur les identités sexuelles et de genre. Dans notre sondage exclusif, 55 % des Français considèrent que la société française « accepte plus » les différences d’orientation sexuelle, 59 % s’en félicitent et 50% portent un jugement similaire sur l’acceptation des différences de genre, 53 % s’en réjouissant. La crispation reste en revanche beaucoup plus perceptible sur les différences religieuses, 51% de nos compatriotes estimant que la société les accepte de moins en moins. On comprend à la lecture de ces chiffres les dynamiques d’opinion qui peuvent aujourd’hui porter les partis les plus critiques à l’égard de l’immigration (graphique 4).

Dans ce contexte, le féminisme est devenu l’une des valeurs fortes et visibles de notre temps, même si les manières de s’en revendiquer ont largement évolué. Après le féminisme de première vague attaché à la défense et à l’égalité des droits, le féminisme de deuxième vague a déplacé la critique sur le corps, la sexualité et l’oppression au sein de la famille. Le slogan « our bodies, ourselves » est devenu l’emblème central de la lutte pour la conquête de l’autonomie politique. L’exaspération contre le statut de la « femme-objet » a conduit à l’élaboration d’un appareil critique permettant d’expliciter les mécanismes de la domination masculine, présents dans l’éducation et dans les interactions domestiques quotidiennes. Le privé est devenu intrinsèquement politique. Et les pubs de femmes-potiches posant à côté de véhicules rutilants sont devenues non acceptables socialement, obligeant nombre de marques, notamment de lingerie, à prendre un virage radical vers l’inclusion, en promouvant la diversité de leurs modèles.

En politisant les façons de parler, de manger, de s’habiller, de faire l’amour, le féminisme post-metoo, hérite de cette tradition et y ajoute une tonalité plus spontanée, sans doute moins intellectuelle. La trivialité devient l’objet propre de la critique, et les mots du quotidien les nouveaux outils de lutte. Les succès colossaux des livres de la journaliste Mona Cholet (Beauté fatale, Sorcières, Réinventer l’amour…), témoignent du besoin prégnant d’une critique féministe à portée d’un langage et d’une expérience ordinaires.

Extension du domaine de la critique

Il s’agit désormais, de moraliser, souvent par l’usage des réseaux sociaux et de la polémique virale, les comportements individuels pour dévoiler le rôle que certains mots ou gestes jouent dans les injustices sociales. Cette extension du domaine de la critique à l’ensemble de la sphère quotidienne se fait néanmoins au risque permanent du procès en irrationalité ou en victimisation. De la même manière qu’il y a un lien entre la virilité et le barbecue, la culture du viol relie sifflement dans la rue, comportements violents dans la sphère privée, stéréotypes dans les films et inégalités socio-économiques à un niveau plus global. Le concept d’« androcène » prétend ainsi faire d’une lecture féministe radicale de l’ensemble des rapports sociaux, la clé de compréhension des contradictions que l’économie politique et la culture de masse infligent aussi bien à la nature qu’aux rapports entre les sexes. Dans le sillage du mouvement #metoo qui portait d’abord sur la sphère professionnelle, une nouvelle page de libération de la parole des femmes s’est par ailleurs ouverte dès la fin des années deux mille dix, permises, soit par l’anonymat, soit par la viralité caractéristique des réseaux sociaux. Nous sommes ainsi passés du domaine des violences sexistes au travail, à la dénonciation des micro-agressions dans l’espace public sur lesquelles continuent de s’exprimer des milliers de femmes tous les jours.

Les responsables politiques eux-mêmes doivent s’adapter à ce nouveau contexte, en s’emparant par exemple du problème du harcèlement de rue, devenu un délit « d’outrage sexiste ». Le politique est sommé de répondre à ces demandes d’inclusion, en se structurant en paroles et en actes. Qu’il s’agisse pour le Rassemblement National d’y articuler son discours sur l’insécurité et l’immigration ou de changer de position sur l’avortement, ou pour les autres partis de gauche et du centre d’y répondre en adaptant leur grille idéologique sur l’émancipation face au patriarcat.

Les générations, nouveau clivage

La politique est donc dans nos assiettes, dans nos comportements, dans nos vêtements et nos loisirs. Le questionnement identitaire et la souffrance individuelle sont devenus des moyens de remise en cause des institutions politiques. La perception du clivage générationnel s’en trouve renforcée ainsi qu’en témoigne le succès planétaire du hashtag #Okboomer, qui continue de représenter pour ses utilisateurs le fait que la source des injustices climatiques et économiques est d’abord liée à l’âge des décideurs politiques et de leurs électeurs. Car dans les représentations et les valeurs sur ces questions d’identité et de genre, le clivage générationnel est massif.

La jeune génération est aussi très tôt aguerrie aux théories du genre. Ses influenceuses préférées – Lena Situations, Manon Seclin, Salomé Saqué ou encore Manon Bril – en maîtrisent parfaitement les codes et incarnent une présence médiatique à la fois cool et « déter ».

Les concepts sophistiqués d’intersectionnalité, de transidentité ou de « non-binarité » leur sont également familiers. La génération Z réalise dans ses pratiques les rêves théoriques de Judith Butler dans Gender Trouble, selon laquelle il serait possible de changer d’identité sexuelle comme de chemise. Chaque identité sexuelle s’offre comme un choix possible. Cette génération revendique ainsi l’utilisation du corps, du vêtement, du maquillage et du langage comme des outils politiques permettant d’investir l’espace public pour reconfigurer, réinventer les identités sexuelles. Et l’engagement, essentiellement digital, devient permanent. Le « like », ou le « statut indigné » sont une voie d’accès à une forme nouvelle de la politisation : le « commentariat » en continu ! Le « slacktivisme » prend le pas sur l’activisme « réel ».

Politique du hashtag

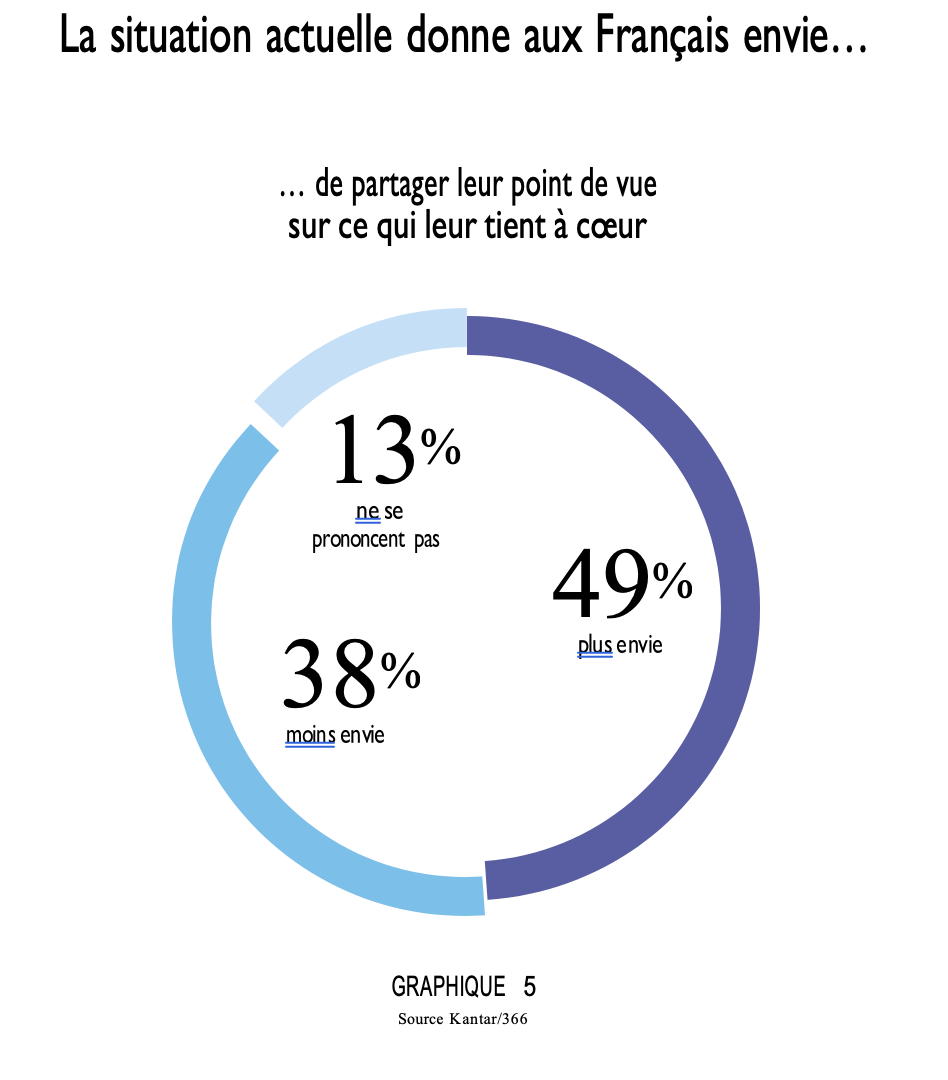

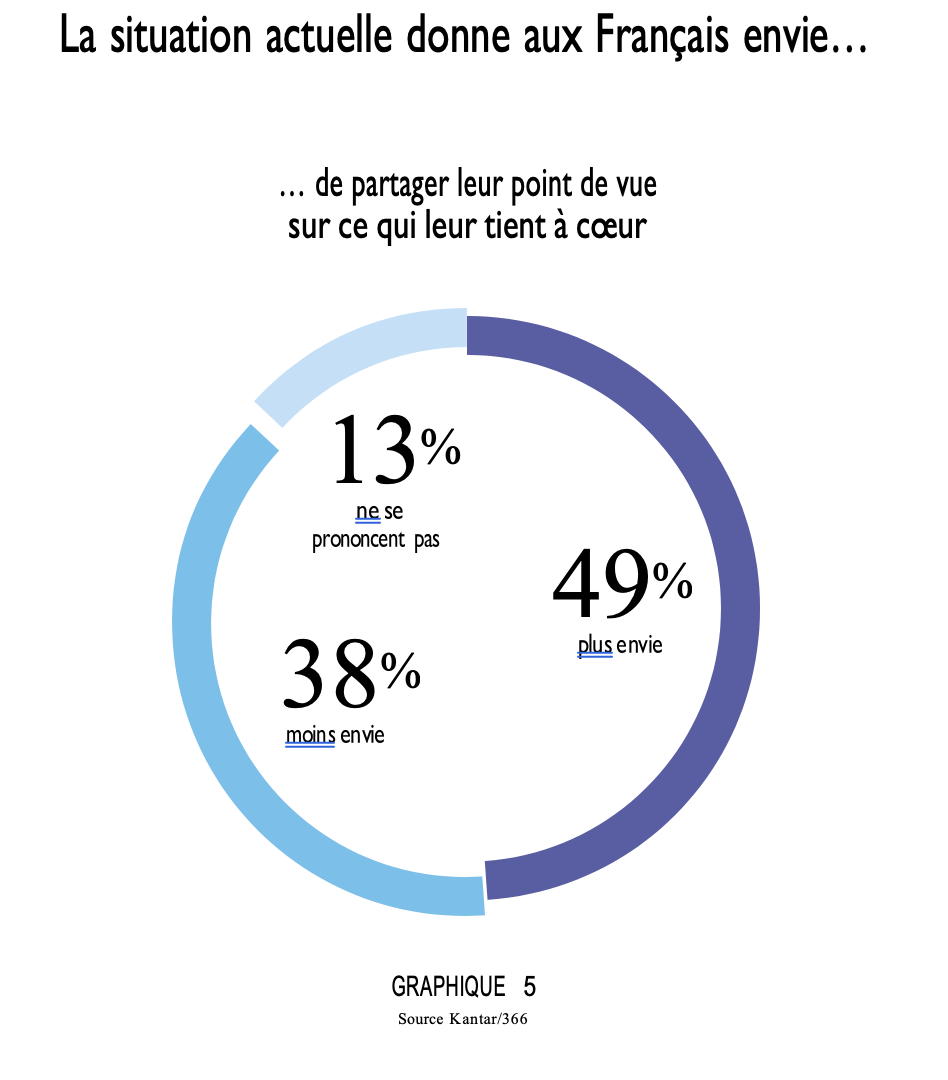

#meetoo, #balancetonporc, #blacklivesmatter : les grandes mobilisations de jeunesse ces dernières années ont toutes en commun d’avoir d’abord pris la forme d’un cri de ralliement. Tout se passe comme si le besoin de fédérer une communauté sur la toile sous une bannière virtuelle primait désormais sur la constitution d’une organisation militante de terrain. Les lieux d’action politique ne sont plus les partis ou les syndicats mais les réseaux sociaux et dans une moindre mesure l’associatif. Dans notre enquête, seuls 16 % des sondés déclarent souhaiter militer encore dans un parti politique et 19% dans un syndicat, quand 49% affirment que la situation actuelle leur donne davantage envie d’exprimer leur point de vue sur ce qui leur tient à cœur (graphique 5).

Les réseaux sont en effet sociaux, en ce qu’ils favorisent un regroupement par communautés d’épreuves ou d’expériences très diverses, qui peuvent aller des groupes ou forums rassemblant des victimes de violences conjugales aux personnes sensibles aux questions environnementales, de genre ou médicales. Or précisément parce que les réseaux s’appuient sur la logique communautaire, ils ont aussi tendance à accentuer encore plus les dynamiques d’atomisation et d’individualisation du corps social. Les réseaux sociaux organisent

ainsi un monde social où la tolérance s’exprime plus facilement à l’égard d’individus et de comportements perçus comme relevant de la liberté et de l’expérience individuelles que de normes procédant des institutions jugées conservatrices (familiales, religieuses, politiques).

Des marques transpartisanes

Parce que les valeurs de tolérance et d’inclusion sont désormais adossées à des pratiques de consommation ostentatoires à connotation politique, les marques doivent se montrer présentes pour accompagner un mouvement sociétal de lutte contre les stéréotypes. Comme le montre la journaliste Nora Bouazzouni dans son livre Steaksisme. En finir avec le mythe de la végétarienne et du viandard, il n’est aujourd’hui plus possible de vendre des yaourts mettant en scène une jeune cadre au visage juvénile préoccupée par ses problèmes de transit. Les marques doivent donc comprendre ce qui désormais n’est pas ou plus acceptable et répondre aux nouvelles demandes de représentation qui émanent de la société civile. Ce qui ne leur donne toutefois pas la possibilité de se substituer totalement à la sphère du débat. Deux risques sont omniprésents. Le « bad buzz » pour cause de manipulation des revendications (appropriation culturelle ou « greenwashing ») ou la distorsion du message dans le choix d’une trop grande sophistication dans le discours.

La campagne récente du planning familial affichant fièrement que « Au planning, on sait que les hommes aussi peuvent être enceints » en a sans doute fait les frais. Au lieu de participer à une plus grande compréhension du public à l’égard des enjeux de reproduction et d’inclusion des personnes « trans », l’affiche a suscité, y compris auprès d’un public aux idées progressistes, une très forte incompréhension, voire du rejet. Pour comprendre le message véhiculé par le dessin, il fallait non seulement être à l’aise avec la distinction entre sexe et genre, comprendre la notion de performativité du langage sur les catégories sociales et savoir que depuis 2016, la loi française permet de mettre en conformité son état civil et son genre « ressenti ».

C’est au contraire en cherchant au maximum à mobiliser des représentations proches du quotidien pour développer un discours de marque inclusif que le succès peut être escompté. Un exemple de réussite en matière de communication inclusive efficace peut être trouvé du côté de la marque Décathlon, qui a su développer une communication décalée et humoristique sur ses chaises de camping associées non seulement à l’univers de la randonnée en montagne mais aussi à la culture urbaine et à l’univers hip-hop mettant en scène la vie dans les quartiers. À grand renfort de mèmes et de concours de photo, la filiale Quechua a su mobiliser à la façon d’une véritable communauté virtuelle tous ses consommateurs (y compris les jeunes des quartiers populaires), pour véhiculer avec efficacité le renouvellement de son image de marque.