« La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c’est la plus grande de nos misères », écrivait Blaise Pascal. Heureusement pour lui, le célèbre mathématicien et philosophe est né près de quatre cents ans avant les lancements de Netflix, Disney+, Spotify et Instagram. On se doute qu’il aurait peu goûté la pratique du « binge watching ». Alors, en 2022, à quoi s’occupe-t-on quand on se distrait ? Et comment les grands enjeux culturels et économiques tra- versent-ils nos vies, nos pratiques, nos usages et nous mettent aussi parfois en contradiction et en tension ?

En France, la valeur accordée au temps libre, le vrai, celui qui n’est contraint ni par le travail ni par les tâches domestiques a quelque chose d’un trait culturel. Selon les chiffres de l’OCDE, les Français sont traditionnellement les champions du temps disponible (entendre : le temps de non-travail, qui comprend le sommeil et les repas), mais ils sont battus à plate couture par les Norvégiens et les Finlandais pour ce qui est du temps de loisirs proprement dit. Chaque jour, dans l’hexagone, un homme consacre en moyenne 5 h 21 aux loisirs, contre 4 h 48 pour une femme.

À quelles activités culturelles un paysan français pouvait-il s’adonner vers 1850 ? L’offre n’était pas franchement pléthorique : une partie de dés au coin du feu après les Vêpres, une représentation théâtrale si une troupe était de passage dans son village, un détour par la taverne, un peu de lecture peut- être s’il avait la chance de figurer parmi la minorité alphabétisée… Cent ans plus tard, un employé de bureau qui rentrait chez lui allumait sa TSF ou son téléviseur (là aussi, s’il faisait partie des privilégiés), parcourait les colonnes d’un journal, et se rendait parfois au cinéma. Puis il y eut les radios libres, les VHS et les vidéoclubs, les chaînes câblées… Les possibilités de se divertir se sont progressivement étoffées, sans jamais rompre complètement avec une certaine forme de rareté. Jusqu’à une date récente.

L’âge du contenu roi

Car en 2022, les façons de s’occuper l’esprit sont à peu près infinies. Les Français, comme la plupart des consommateurs de biens culturels dans le monde, peuvent désormais piocher dans une bibliothèque infinie de « contenus » – terme désignant désormais de manière générique tout dispositif susceptible de capter l’attention humaine, vidéo, film, podcast, morceau de musique, information, etc. – hébergés sur l’Internet mondialisé.

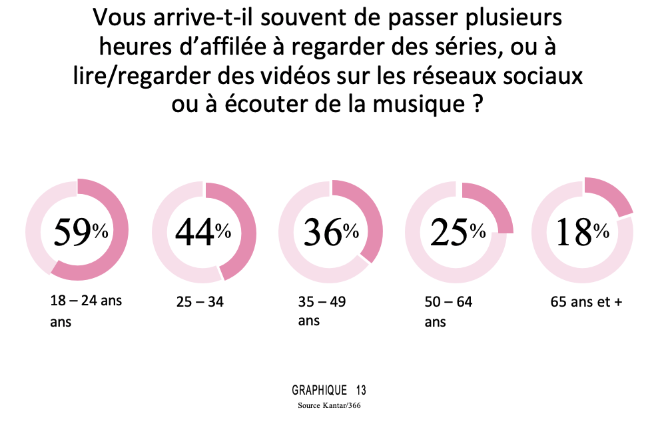

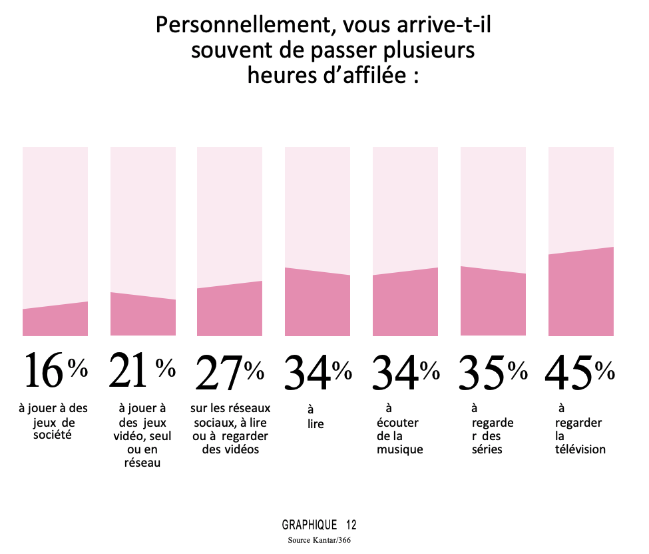

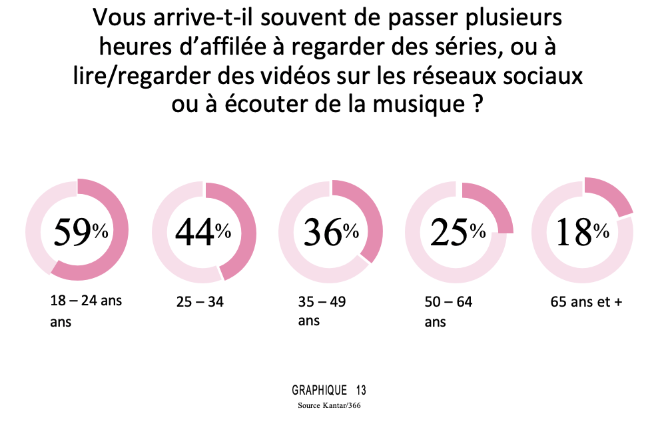

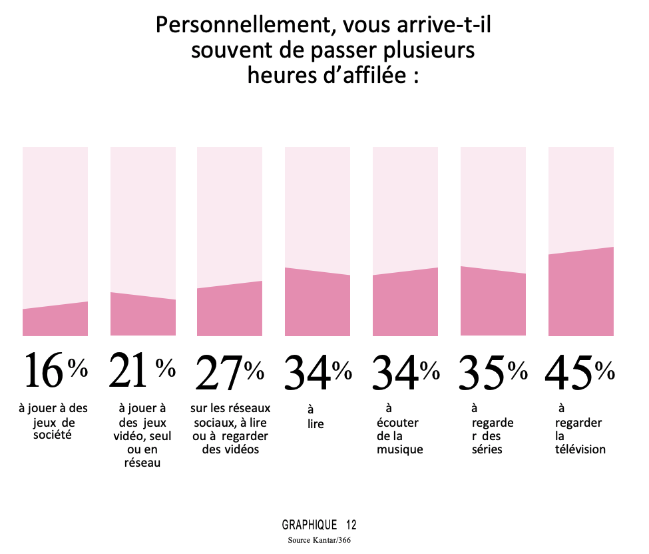

Et en attendant l’avènement prochain du Métavers qui, à en croire les prophètes de la Silicon Valley, fera définitivement tomber la frontière qui sépare le monde réel du virtuel, on accède majoritairement à cette offre culturelle sans limite par l’intermédiaire d’un écran. La tendance s’est même accentuée dans le sillage de la crise sanitaire : selon une étude réalisée par le cabinet Vertigo Research en décembre 2021, les Français passent désormais plus de la moitié de leur temps libre (60 %) devant des écrans. Et si la télé reste en tête des écrans que l’on regarde souvent plusieurs heures d’affilée, notamment en raison des pratiques des seniors, notre enquête révèle la force des écrans sur la jeune génération. 64 % des moins de 25 ans déclarent ainsi passer souvent plusieurs heures d’affilée sur leurs réseaux sociaux et 55 % à regarder des séries. La nouvelle génération est bien accro aux écrans ! (graphiques 12 et 13).

Le tube cathodique qui trône au milieu du salon appartient à un passé révolu. Les écrans, de tailles et de formes diverses, se sont démultipliés. Aujourd’hui, on regarde « sa » série quand on veut, où on veut, et aussi longtemps qu’on veut, et surtout, sans avoir à entamer des négociations compliquées avec les autres membres du foyer pour s’assurer le contrôle de la télécommande. Fini le film du dimanche soir ensemble devant la télé, la consommation culturelle est devenue éminemment individuelle. Surtout, ces nouveaux modes de consommation des biens culturels ont eu des effets de bord inattendus, au rebours parfois des promesses initiales que portait l’économie numérique il n’y a pas si longtemps.

Économie de l’attention : à couteaux tirés

Quand le coût marginal de diffusion est réduit à la portion congrue et que l’écran est devenu ubiquitaire, il n’est dès lors plus qu’une seule chose qui limite la croissance des industries culturelles : la capacité d’attention des consommateurs.

Il y a vingt ans, c’était l’industrie musicale qui était aux avant-postes de la transformation numérique. Simple répétition générale ? Peut- être, car à l’heure actuelle, les principaux mouvements de troupes ont plutôt lieu du côté du cinéma. Et les nouveaux rapports de force entre studios, diffuseurs et plateformes sont peut-être en train de redessiner le paysage culturel français pour toujours, en faisant au passage voler en éclats l’exception culturelle si chère au pays depuis l’invention du ministère de la Culture en 1958.

En 2004, Chris Anderson, le très influent rédacteur en chef du magazine Wired, publie un article resté célèbre, The Long Tail (la « longue traîne »). Anderson y envisage les mutations des industries culturelles à l’aune de la révolution numérique et de l’individualisation des usages, et pour lui, la messe est dite : avec la démocratisation d’Internet et l’accès illimité aux biens culturels qu’elle rend possible, les ventes agrégées de produits de niche finiront par dépasser les produits star. Autrement dit, adieu superstars, adieu hit-parade, adieu best-sellers, adieu blockbusters : « Le futur des marchés culturels réside dans les millions de marchés de niche cachés au fin fond du flux numérique ».

Presque vingt ans plus tard, que peut-on dire de la validité des prédictions d’Anderson ? Sommes-nous entrés dans une ère culturelle dominée par la petite production indépendante? Pas vraiment. En 2021, le box-office français a ainsi été dominé par Spiderman et James Bond. Et jusqu’à preuve du contraire, à chaque rentrée littéraire, c’est encore Guillaume Musso qui caracole en tête des ventes. Côté musique, le dernier album d’Aya Nakamura s’est écoulé à plus d’un million de copies dans le monde.

La mondialisation de l’attention

À première vue, la longue traîne a fait long feu, et les blockbusters, c’est le moins qu’on puisse dire, ont le vent en poupe. Il existe effectivement des sous-cultures bien vivantes, qui s’hybrident entre elles dans la sphère numérique – qui a entendu parler du glitchcore, de l’hyperpop ou de l’afrotrap ? – et fédèrent des communautés d’aficionados enthousiastes.

D’un certain point de vue, la plateforme Netflix obéit à une logique de longue traîne en agrégeant les audiences d’une myriade de films et séries – l’ancien loueur de DVD par correspondance aurait lancé près de 400 productions originales en 2022 – plutôt qu’en comptant sur un produit phare de type Game of Thrones. Mais ce sont encore et toujours, et plus que jamais, les superstars qui se taillent la part du lion dans la bataille culturelle. Il en découle un paradoxe apparent : la culture de masse n’a pas disparu, mais la culture commune est en voie d’extinction, et n’existe plus que sous la forme d’emprunts au passé et de citations nostalgiques.

Comment l’expliquer ? Sans doute parce qu’en se libéralisant et en se mondialisant – l’essentiel de la diffusion de contenus vidéos est assuré par une poignée de plateformes américaines – le grand marché de l’attention humaine est devenu une affaire de géants économiques. Pour accéder aux « gisements attentionnels » les plus juteux, mieux vaut être en mesure d’apporter quelques dizaines de milliards à la table.

Un degré de concentration sans précédent

Difficile d’ignorer que Disney a été pris ces dernières années d’une véritable fièvre acheteuse. La firme aux grandes oreilles a entre autres acquis Marvel Entertainment pour la coquette somme de 4,24 milliards de dollars (2009), Lucasfilm, moyennant 4,05 milliards (2012) et même la vénérable 21st Century Fox en explosant tous les compteurs avec une opération à 71,3 milliards (2019) ! En août 2022, Disney annonçait par ailleurs en grande pompe que pour la première fois, sa plateforme de streaming maison Disneyplus avait dépassé Netflix en nombre d’abonnés (221 millions dans le monde). Difficile d’ignorer également que malgré quelques premiers déboires en bourse, Netflix s’est imposé en quelques années comme un acteur de premier plan dans la production audiovisuelle, et ce dans tous les pays où sa plateforme est disponible.

Une chose est certaine : de façon croissante, la production comme la diffusion se retrouvent concentrées dans les mains d’une poignée de géants économiques, et face à la déferlante, il est bien moins certain que la fusion de champions nationaux suffise à empêcher l’exception culturelle française d’être emportée par le fond. Car le nouvel équilibre des forces qui s’annonce ne manquera pas d’avoir de profondes répercussions sur l’offre culturelle comme sur les modes de consommation.

Bienvenue dans le village global des marques

Pour espérer rentabiliser les investissements faramineux qu’ils consentent pour avoir le privilège de nous divertir, les acteurs de la production et de la diffusion sont contraints d’adopter une approche résolument industrielle. L’objectif est à présent moins d’attirer les spectateurs dans les salles obscures que d’afficher la vitrine la plus alléchante sur sa plateforme de SVOD. Dans ce contexte, pour limiter les risques de perte, le meilleur moyen est de jouer la carte du blockbuster, et surtout de miser sur des valeurs sûres, de celles qui infusent la pop culture depuis des décennies. Un risque créatif, après tout, n’est-il pas aussi un risque financier ?

C’est ainsi que Star Wars (sorti en 1977), les superhéros de l’écurie Marvel (lancée en 1938) ou encore Jurassic Park (sorti en 1993) ont été transformés en « licences », en « franchises », autrement dit : en marques, dont la fonction principale est d’attirer le chaland au bon endroit dans l’espace hyperconcurrentiel de la SVOD. Autant dire que dans ce schéma de production, la « politique des auteurs » que défendait en son temps François Truffaut relève de la science-fiction : le réalisateur est désormais au service de la marque, et se doit de s’effacer derrière cette dernière. Il y a une « patte » Marvel, un style Netflix, peu importe qui est assis derrière la caméra.

Autre effet surprenant : la pop culture devient autoréférentielle. Il s’agit d’un fond collectif dans lequel on vient puiser de temps à autre – une DeLorean, un X-Wing, n’importe quel héros de votre enfance, etc. – pour tenter d’en tirer une nouvelle franchise, qu’elle soit un film, une série, un manga ou encore un jeu vidéo. Avec, à terme, le risque d’homogénéisation et peut-être plus encore de stagnation.

Y aura-t-il encore du cinéma à Noël ?

Le problème posé par la concentration croissante de pans entiers des industries culturelles ne relève pas uniquement de l’hégémonie culturelle. Les conséquences sur les pratiques de consommation sont en effet déjà palpables. Dernier exemple en date : le bras de fer engagé par la Walt Disney Company pour tenter de faire évoluer la nouvelle version de ce pilier de l’exception culturelle française qu’est la chronologie des médias. Échaudé par la perspective de ne pouvoir diffuser ses propres productions sur sa plateforme que 17 mois après leur sortie en salle, le studio a décidé de se priver des salles françaises pour diffuser son traditionnel dessin animé de Noël, et envisage de faire sauter la case cinéma à son blockbuster de fin d’année Avatar 2. Un coup dur pour beaucoup d’exploitants déjà durement éprouvés par les conséquences de la crise sanitaire et dont la désaffection, symptôme post-Covid du « stay at home », est aussi un marqueur contemporain très fort.

La crise sanitaire aura en effet largement accentué la tendance au repli sur la sphère privée constatée en France depuis plusieurs années. Il semble bien que la culture et les loisirs n’échappent pas à la « civilisation du cocon » (1).

(1) La Civilisation du Cocon, Vincent Coquebert, éditions Arkhê, 2021.