Article paru dans la revue N°7 d’INfluencia sur La Culture

À travers l’importance des industries culturelles et créatives, l’attractivité des territoires à différentes échelles et l’émergence d’une économie d’avenir, la culture apparait bel et bien comme une économie à part entière.

Le poids des industries culturelles et créatives

Les délimiter et les définir n’est pas toujours aisé, mais les industries culturelles et créatives confirment la vigueur de la dimension économique de la culture. Alors qu’elles concerneraient 697 000 personnes en France, elles génèreraient jusqu’à 3,8 % des emplois en Europe. Comme le révélait en 2012 la société Kurt Salmon dans une étude intitulée « La fabrique de l’innovation : management et création, perspectives pour la croissance économique », elles représenteraient 4,5% du PIB européen, 12% du PIB américain et 2,45 % du PIB chinois. Enfin, selon le Guide pour le développement des industries culturelles et créatives de l’UNESCO en 2012, elles pèseraient environ 3,5% du commerce international, avec un chiffre d’affaires de 1600 milliards de dollars dans le monde, soit le double du secteur du tourisme. Toutefois, au-delà des seuls chiffres, la culture est aussi à l’origine d’un soft power ou d’une diplomatie culturelle, symbole de rayonnement à l’international.

Effet Bilbao ou effet placebo ?

Néanmoins, plus encore qu’au niveau national, c’est à l’échelle régionale ou métropolitaine que l’impact économique de la culture parait le plus visible. Ainsi, quinze ans après l’ouverture d’un musée Guggenheim dans une ville confrontée à la reconversion de son industrie lourde et à une profonde crise économique, « l’effet Bilbao » si souvent mis en avant dans les problématiques d’attractivité des territoires peut faire l’objet d’un bilan. À l’époque, le gouvernement basque et la « ville noire » font le choix d’investir dans un projet de rénovation urbaine où la culture possède une place centrale. Dans la même logique, ils se portent candidats pour accueillir l’antenne européenne du Guggenheim de New York et l’ancienne « cité des mines et des chantiers navals » victorieuse fait appel au starchitecte Frank Gehry. La suite est connue. On ne rentrera pas ici dans une bataille de chiffres, d’autant qu’ils sont souvent contestés et que « l’effet Gehry » occulte « l’effet Bilbao » dans son ensemble. Lorsque l’on demande aux habitants de citer des emblèmes de leur ville, ils rappellent aussi que leur métro est signé Norman Foster et que Philippe Starck a rénové avec brio un ancien entrepôt d’huile et de vin du nom d’Alhondiga, devenu un haut-lieu des industries culturelles et créatives et le symbole d’une culture génératrice d’une économie d’avenir.

La culture, économie du Futur

À son retour des États-Unis, Alexis de Tocqueville évoquait déjà « l’intérêt qu’il y a à multiplier la facilité de communication entre les hommes », soulignant le rôle pris par « les routes, les canaux et la Poste ». Alors que la moitié des données présentes actuellement sur Internet a moins de deux ans, que la figure d’un individu mobile et connecté semble s’imposer et que le débat entre Open Data et Big Data fait rage, des recherches du MIT centrées sur la problématique du temps avancent l’idée d’un « Homo Conexus ». Cet « Homo Conexus » paraît tout droit sorti de l’imagination d’un Philip K. Dick, ce romancier américain mort il y a trente ans, mais qui avait anticipé, de « Blade Runner » à « Minority Report », un monde comme le nôtre, où les écrans, la technologie et le loisir sont omniprésents dans un temps synchronisé.

Dans le même esprit, rappelons que l’inventeur du mot cyberspace était aussi un écrivain, William Gibson, dont les récits cyberpunks dépeignent une société certes futuriste, mais sur un fond d’apocalypse. Face à l’euphorie technicienne et à ses possibles dérives, les créateurs restent cependant nos meilleures vigies. Dans un contexte général d’accélération du temps, la création échappe à ce rythme effréné. Dans l’histoire du capitalisme, l’espace n’a cessé de se réduire, avec la révolution des transports et des moyens de communication, mais il faut toujours le même temps pour découvrir une œuvre d’art ou vivre une expérience esthétique : le temps de la création reste incompressible.

Les dérives du capitalisme culturel

Face aux dérives d’une « Fast Culture », une « Slow Culture » peut aujourd’hui s’affirmer. Appartenant à la mouvance Slow, inspirée par le Slow Food et symétrique du Slow Made, cette Slow Culture se construit contre les excès d’un certain capitalisme culturel et ses dérives.

En matière de modèle économique, les industries culturelles et créatives ont souvent été prises en étau, entre une « longue traîne » et un « effet Matthieu ». Popularisée par Chris Anderson, rédacteur en chef de la revue Wired, cette « Long Tail » désigne l’hypothèse d’une multiplication des petites ventes et le renforcement des marchés de niche. L’« effet Matthieu », quant à lui, trouve son nom en référence à l’Evangile éponyme et s’inspire de la Parabole des talents, qui sont aussi une monnaie : « À celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l’abondance, mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris, même ce qu’il possédait… » En résumé, cet effet désigne les mécanismes par lesquels les plus favorisés tendent à accroître leur avantage sur les autres. Cela se traduit par une domination des Majors sur les indépendants et sur un syndrome que les Anglo-Saxons aiment à qualifier de The Winner-Take-All Society : il s’incarne dans la multiplication des best-sellers éditoriaux, des hits musicaux et des blockbusters audiovisuels. Or, cette surenchère dans la production se caractérise également par un rapport au temps particulier, marqué par une accélération sans limites et un zapping culturel symptomatique d’une perte de sens.

Du « Time is money » à la Slow Culture

Notre temps n’est en effet plus celui des « Montres Molles » du tableau « La Persistance de la Mémoire » de Dali ou de la sculpture « L’Heure de tous » d’Arman, composée d’horloges qui donnent toutes une heure différente. Il est plutôt celui de « The Clock », montage vidéo de 24h constitué de milliers de séquences cinématographiques ou télévisées en rapport avec le temps, qualifié par The Guardian de « chef-d’œuvre de notre époque » : cette création de l’artiste Christian Marclay de 2010 peut se lire comme la métaphore d’un temps synchronisé, où toutes les montres indiquent la même heure. Or, face à une culture standardisée et mondialisée, une Slow Culture peut s’inspirer du Slow Made, mouvement réunissant autour d’une signature collective des acteurs des métiers d’art et de la création. En effet, le Slow Made s’est peu à peu teinté d’une coloration artistique, culturelle et créative, comme l’ont illustré les nombreuses communications du mouvement, ainsi que sa réception critique et médiatique. En s’ouvrant progressivement au design, aux arts visuels, à la mode et à divers secteurs d’un écosystème de la création en fort développement, le Slow Made pratique un décloisonnement essentiel et ouvre la voie à une Slow Culture.

Jalons pour une Slow Culture

Si le Slow Made s’est concentré sur les objets manufacturés et la question du « Faire », une réflexion équivalente doit se développer aujourd’hui autour des biens immatériels. A « l’âge de l’accès » cher à l’économiste Jeremy Rifkin, le capitalisme symbolique ne cesse de gagner du terrain. Alors que le geste et la main sont au cœur du Slow Made, une déclinaison du mouvement devra prendre en charge les éléments les plus dématérialisés. Ce rôle pourrait être celui de la Slow Culture, mouvement symétrique du Slow Made. Réunis, ces deux mouvements complémentaires seraient en mesure de constituer la base de la « Slow Economie », qui aurait alors les moyens de se déployer à partir des industries créatives. Dans cette perspective, les industries créatives seraient donc tout à fait à même de constituer le socle d’une Slow Culture, à la fois en terme de production de contenus créatifs et de logiques de consommation culturelle. Ces contenus auront simplement pour obligation de respecter une « charte » comparable à celle du Slow Made, qui impose de maintenir une certaine diversité, de protéger les créateurs et de sécuriser les citoyens sur la question des données personnelles. Au-delà de l’obsession du « Time is money » et d’une accélération sans fin, la Slow Culture célèbre le « temps retrouvé ».

Christophe Rioux

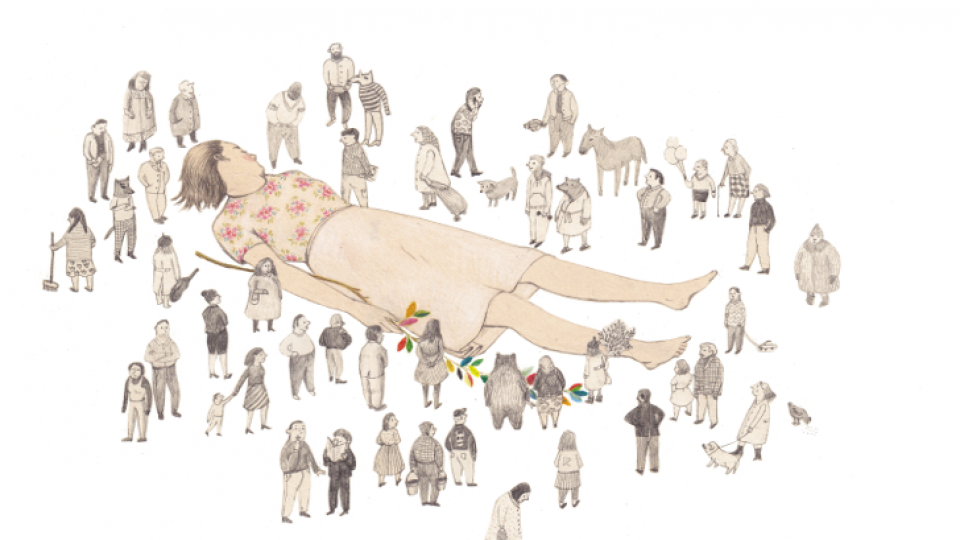

Illustrations : Joanna Concejo

Découvrez le Hors Série sur la Culture en version papier ou digitale ! (Cliquez sur le lien pour la version digitale)